Kaum ein technologisches Thema hat in den letzten Jahren so viel Aufmerksamkeit erregt wie die Künstliche Intelligenz (KI). Was einst Stoff für Science-Fiction war, ist heute Teil unseres Alltags: Chatbots beantworten Fragen, Apps erkennen Gesichter, Übersetzungsprogramme liefern Ergebnisse in Sekunden. Auch in der Schule ist KI längst angekommen – direkt oder indirekt, gewollt oder unbeabsichtigt. Als Lehrkräfte fragen wir: Welche Rolle soll und darf KI in unserem schulischen Leben spielen?

Die Chancen: Lernen neu denken

Künstliche Intelligenz bietet enorme Potenziale für die Schule – vor allem, wenn wir sie als Werkzeug und nicht als Ersatz verstehen. Intelligente Lernprogramme können Schüler*innen individuell fördern, Lernstände analysieren und passgenaue Aufgaben vorschlagen. Gerade in heterogenen Klassen bietet dies einen echten Mehrwert. Auch Lehrkräfte können von KI profitieren – etwa durch Vorschläge für differenziertes Material oder Zeitersparnis bei der Unterrichtsvorbereitung.

Ein weiteres Feld ist die kreative Nutzung von KI: Texte schreiben, Sprachen übersetzen, Präsentationen erstellen, Musik komponieren – KI kann als Impulsgeberin dienen, als Partnerin im Denkprozess. Wichtig ist, dass wir unsere Schüler*innen begleiten, ihre Ergebnisse kritisch reflektieren und die Fähigkeit zur Unterscheidung von eigenem Denken und maschineller Hilfe fördern.

Die Gefahren: Kritisch bleiben und reflektieren

So faszinierend die Möglichkeiten sind, so notwendig ist auch ein kritischer Blick. KI-Systeme arbeiten datenbasiert – aber nicht neutral. Sie spiegeln Vorurteile, die in den Trainingsdaten enthalten sind, oder geben Informationen aus, ohne deren Wahrheitsgehalt zu prüfen. Was als Antwort präsentiert wird, ist nicht automatisch richtig – und schon gar nicht moralisch oder pädagogisch wertvoll.

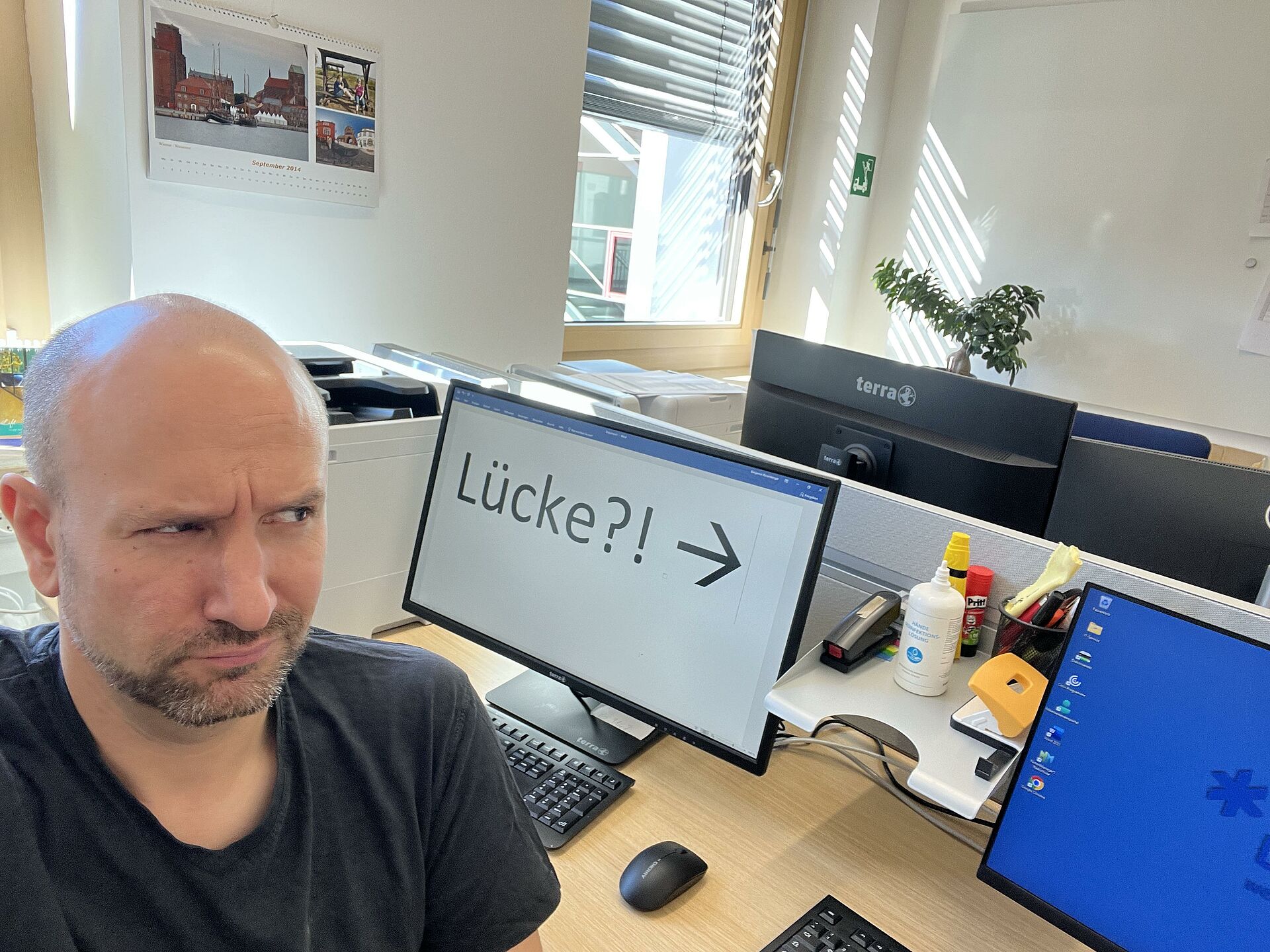

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Frage der Eigenständigkeit: Wenn Schüler*innen Aufgaben zunehmend von KI erledigen lassen, gerät der Bildungsprozess ins Wanken. Es ist unsere Aufgabe als Schule, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern Urteilsfähigkeit, Kreativität, kritisches Denken und Verantwortung zu fördern. KI darf keine Abkürzung sein, sondern muss Teil eines bewussten Lernprozesses werden.

Der Auftrag der Schule: Bildung in Zeiten der KI

Wir stehen an einem Wendepunkt. Schulen können die Entwicklung nicht ignorieren – sie müssen sie gestalten. Dazu gehört es, Medienkompetenz und KI-Kompetenz als Teil allgemeiner Bildung zu begreifen. Es braucht Räume zum Ausprobieren, Regeln zum Umgang und vor allem Gespräche über die ethischen und gesellschaftlichen Fragen, die mit dieser Technologie verbunden sind.

An der Laurentius-Realschule möchten wir diesen Weg gehen – gemeinsam mit unseren Schüler*innen und Eltern. Wir setzen auf Aufklärung statt Verbote, auf Neugier statt Angst, auf Verantwortung statt Bequemlichkeit. Künstliche Intelligenz ist weder Heilsbringer noch Bedrohung – sie ist ein Werkzeug. Es liegt an uns, wie wir damit arbeiten.

G. Seitzinger-Bürkel